Bruno Ribeiro

Filtrada pelos vidros

empoeirados das janelas, a luz da manhã é pálida – de uma palidez de fotografia

antiga – e escorre dos vãos entre as telhas, em filetes que conferem ao galpão

um interessante efeito cênico. Neste cenário, que poderia ter saído de um filme

sobre os primórdios da revolução industrial, dezenas de operários trabalham em

meio ao vapor das máquinas e aos sons do entrechoque de ferros.

O cheiro do ambiente é

carregado, mas não desagradável. Há no ar uma mistura de lã de ovelha, madeira

velha, umidade e ferrugem. “É o cheiro do tempo”, diz Antônio Máximo Alves, 66

anos, há 27 como moldador de chapéus. “Hoje faço 350 moldes por dia, mas já

cheguei a fazer 600”, relembra. “Na minha juventude, todo homem tinha o seu

chapéu. Ninguém saía de casa sem ele”.

Antônio, que trabalha

como fotógrafo de casamento nos fins de semana, é um dos funcionários mais

antigos do lugar depois que os mais velhos – alguns com mais de 50 anos de

fábrica –, tiveram de se aposentar ou ser demitidos. “Demissão aqui sempre foi

coisa rara”, comenta, confirmando os rumores de que uma grande mudança está por

vir.

Estamos em Campinas,

mais especificamente na Rua Barão Geraldo de Resende, n ° 142, no bairro Guanabara,

onde está localizada a quase centenária Fábrica de Chapéus Cury, com seus 5,3

mil metros quadrados a ocupar praticamente um quarteirão inteiro – não fosse a

presença de um botequim de esquina onde os operários costumam tomar o café da

manhã antes de pegar no batente.

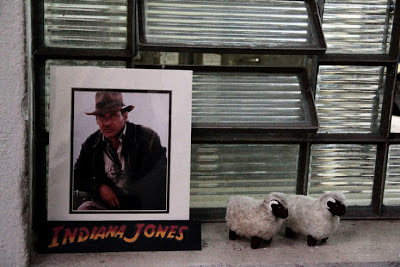

Mundialmente famosa por

ter criado o chapéu que o ator Harrison Ford imortalizou nos filmes da série “Indiana

Jones”, a Cury é vista pelos campineiros sob um prisma local e mais relevante:

ela é a memória viva do tempo em que a cidade apenas começava a desenvolver a

sua indústria.

Com mais de um milhão

de habitantes e conhecida por seu polo industrial e tecnológico, Campinas é a

maior cidade do interior de São Paulo. Por isso, surpreende que uma fábrica

como a Cury ainda exista, na base da produção artesanal e abastecida por uma

caldeira, como no início do século passado.

Para tentar descobrir o

segredo desta longevidade, pergunto a Paulo Cury Zakia, 54 anos, diretor

comercial da empresa: “Como, afinal, a fábrica sobreviveu ao tempo, à

modernização, à concorrência, às sucessivas crises econômicas, à especulação

imobiliária e ao fim do chapéu como item obrigatório no vestuário do

brasileiro?”.

Em sua resposta, dá-me

em primeira mão a notícia inesperada: “Sobrevivemos graças à força de vontade e

ao idealismo; mas não dá mais para continuarmos presos ao passado”, anuncia

desde seu amplo escritório situado no segundo andar do prédio. Até o fim de

2012, a antiga sede da Fábrica de Chapéus Cury estará desativada e seu destino

será idêntico ao de outros tantos imóveis com valor histórico e cultural que

desapareceram em Campinas: o chão.

Ele ressalta, no entanto,

que a demolição do prédio datado de 1920 não significará a morte da Fábrica de

Chapéus Cury. “Estamos transferindo nossas instalações para um local moderno e

mais adequado, na cidade de Jaguariúna”. A mudança, segundo o diretor, era

imperativa. “Temos de ser mais competitivos ou seremos engolidos”, justifica.

“Até hoje, nos mantivemos heroicamente, assumindo riscos e prejuízos em

benefício dos funcionários. Mas um empresário tem de ser racional”, argumenta.

O diretor comercial

prefere não dizer o que será construído na área ocupada pela fábrica. “Não

gostaria de revelar agora, para não atrapalhar o negócio”, diz. Seu plano

imediato, após a demolição, é publicar um livro de fotografias e poemas

dedicados à Cury. “É uma forma de preservar as lembranças deste lugar e de tudo

o que ele representou para a cidade”, explica. Material há de sobra: ao longo

de sua história, dezenas de ensaios fotográficos foram realizados no interior

da fábrica.

Do alto de seus 88

anos, dos quais 70 dedicados à chapelaria, o presidente Sérgio Cury Zakia, tio

de Paulo, não guarda segredos quanto à mudança de rumo: “A especulação

imobiliária é muito forte e agressiva. É impossível não ceder. Vão construir edifícios

aqui, vários”, revela.

Sugiro uma última

caminhada com o presidente pelas galerias da fábrica. Ele apanha o inseparável

chapéu de feltro marrom sobre a mesa de seu gabinete e apoia-se em meu braço para

descer a longa fileira de escadas. No trajeto, cumprimenta os operários. Ele os

conhece todos pelos nomes. No ano passado, eram 130. Hoje, apenas 69. “No auge

da nossa produção, entre as décadas de 1940 e 1960, chegamos a ter 800

funcionários contratados”, recorda Sérgio.

As recentes demissões

não parecem ter sido uma decisão fácil. “Alguns dos demitidos eram meus amigos;

íamos caçar e jogar futebol quando não éramos tão velhos”, comenta, com um

sorriso discreto. De fato, muitos dos funcionários remanescentes têm mais de 20,

25 anos de carteira assinada. “As pessoas entravam para trabalhar comigo e iam

ficando. Nunca tive o costume de demitir o pessoal”, diz.

Para o velho Zakia, a

culpa não é só da especulação imobiliária. É também dos chineses: “Eles estão

comprando todo o pelo de lebre que há no mundo – e este era a nossa principal

matéria-prima. O pelo de lebre sumiu do mercado e estamos tendo que nos adaptar

e reinventar nossos produtos. Agora, somos obrigados a usar quase que

exclusivamente a lã para fabricar os chapéus, mas não é a mesma coisa”,

lamenta.

Sérgio Cury Zakia é

filho de libaneses. O avô era gerente de uma fábrica de tecidos no Líbano e foi

o primeiro membro da família a vir para o Brasil, em 1904. Embarcou na terceira

classe de um navio e desceu no porto de Santos, em busca de uma vida melhor.

Quatro anos depois, enviou dinheiro para que os filhos pudessem se juntar a ele.

O pai de Sérgio se estabeleceu em Itu – onde ele nasceria a 25 de fevereiro de

1924. “Eu tinha nove anos quando papai me disse: ‘Sérgio, o mercado de chapéus

é o futuro; vamos para Campinas trabalhar na fábrica do Dr. Miguel. Isso foi em

1934”.

Dr. Miguel era Miguel

Vicente Cury, um caixeiro de loja que se tornou duas vezes prefeito de Campinas

(1948 a 1951 e 1960 a 1963) e hoje dá nome ao viaduto mais importante da

cidade. “Ele era meu tio, irmão da minha mãe. O que mais gostava de fazer na

vida era reformar e vender chapéu. Nem ele sabia por que gostava tanto de

chapéu. Acabou comprando a fábrica, a preço de banana, de uns alemães que estavam

fugindo do Brasil”, conta Sérgio.

Miguel Vicente Cury

fundou a Fábrica de Chapéus Cury em 1920, sem imaginar que ela se tornaria uma

das mais importantes do País e da América Latina. “Quando comecei a trabalhar

aqui, aos 18 anos, ela já era uma empresa respeitada, que produzia e exportava

chapéus. Meu pai e eu tivemos que aprender a fazer um pouco de tudo, porque meu

tio era muito exigente. Mas, como nunca aprendi a lidar com mecânica, acabei assumindo

a parte administrativa”, lembra.

No decorrer dos anos, a

empresa foi aumentando sua produção e adquirindo máquinas mais modernas,

provenientes da Europa. Quando o chapéu começou a cair em desuso nas grandes

cidades brasileiras, a Cury passou a investir pesado no mercado externo. Hoje,

30% da produção são destinados à exportação, tendo nos Estados Unidos e na

Bolívia seus maiores compradores. “O que não significa que o brasileiro tenha

deixado de usar o chapéu”, destaca Paulo Cury. “Nossos grandes clientes estão

no Sul e no Nordeste. O gaúcho e o nordestino ainda usam bastante os modelos

tradicionais; já em Goiás e Mato Grosso vendemos mais o modelo country”.

Os números da empresa

desmentem a tese de que não há mais mercado para o chapéu: por mês, a Cury

produz entre 20 e 25 mil chapéus. Em 2010, faturou 30 milhões de reais. “O

segredo está em ir se adaptando ao gosto do consumidor, que muda com o tempo”,

explica o diretor comercial, cuja expectativa é ampliar ainda mais esta cifra a

partir da mudança para a nova sede, em Jaguariúna.

Paulo Zakia não sabe

dizer o que virá pela frente. A única certeza é que um dos chapéus mais famosos

do mundo, fabricado por ele, continuará sendo a “menina dos olhos” da Cury.

“Quando os filmes do Indiana Jones voltam a ser comentados, as vendas deste

modelo sobem”, afirma. Ele se refere ao modelo de chapéu criado especialmente

para o personagem principal do filme “Indiana Jones e os Caçadores da Arca

Perdida” (1981), que se tornou um clássico do cinema.

“Um de meus clientes

nos Estados Unidos era patrocinador do filme e me pediu que criasse um chapéu

para um herói de aventura. Ele descreveu o personagem, mas não disse que o ator

seria o Harrison Ford e nem que o filme seria aquele. Só descobri quando fui ao

cinema e vi o meu chapéu na tela”, relembra. De lá para cá, a Cury fabricou

aproximadamente 500 mil unidades do modelo Indiana Jones – com licença para

importá-lo a vários países.

Nadir Furlan,

subencarregada do setor de costura, orgulha-se de trabalhar na “fábrica do chapéu

do Indiana Jones”. Segundo ela, é assim que muita gente identifica a Cury. “Eu

sei que ela não é só isso. Essa é apenas uma parte da história. Mas também é a

parte que fez a gente ficar conhecido no mundo todo, não é?”. Atento para o

fato de a costureira se referir à empresa como “a gente”. Pergunto o que a Cury

representa para ela. “Eu costumo dizer que isso aqui é a minha segunda

família”, diz.

Nadir começou a

trabalhar na fábrica em 1982 e nunca pensou em sair. Duas de suas irmãs trabalham

com ela, mas em setores distintos. “Eu sempre fui costureira. Já cheguei a

costurar dois mil chapéus por dia, hoje são cerca de 800”. Lembra que o número

de costureiras também foi bem maior. “Há dois anos, havia 50 mulheres pedalando

as máquinas. Hoje somos onze. É que costureira é uma profissão em extinção”, avalia.

Nadir acredita que

sentirá falta do prédio em que trabalha há tantos anos. “Eu seria capaz de

andar de olhos vendados aqui dentro. Conheço cada canto”. Ao mesmo tempo,

manifesta interesse e curiosidade pelo novo. “Se for para o bem de todos e eles

quiserem continuar contando comigo, por que não?”.

Antônio Máximo, o

moldador de chapéus, não sabe se será aproveitado na nova fase da empresa.

“Enquanto não me mandarem embora, continuarei trabalhando, porque gosto muito.

E se tiver que ir para outro lugar, tudo bem. A gente tem que trabalhar de

qualquer forma. É a vida”, diz.

Ao meio-dia em ponto,

soa o apito da chaminé de tijolos – o único elemento, junto à fachada do

prédio, tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural de

Campinas (Condepacc). A chaminé sobreviverá à demolição.

Para os operários que

restaram, este talvez seja o último horário de almoço na velha Fábrica de

Chápeus Cury. Ou o primeiro dos últimos, antes que sejam transferidos para a

nova sede ou voltem em definitivo para suas casas. O desaparecimento do imóvel

não será o fim do mundo; mas certamente marcará o fim de um mundo cada vez mais

raro e distante.

(Reportagem originalmente publicada na revista Brasileiros (Novembro/2012), com fotos de Adriano Rosa. No blog a maioria das fotos pertence a Heleno Clemente.)